国家体育总局2025年全国武术(套路、散打)项目中高级教练员岗位培训班顺利举办

2025年8月15日至23日,由国家体育总局武术运动管理中心、中国武术协会主办,国家体育总局教练员学院承办的2025年全国武术(套路、散打)项目中高级教练员岗位培训班在北京体育大学成功举办.

此次培训共为期9天,共有来自全国各级武术(套路、散打)专项骨干教练员110人次参加,培训旨在通过讲授教练员培训课程内容、武术(套路、散打)项目技战术动作要领演练、考试考核组织及方法介绍等活动环节,促进教练员掌握现代竞技训练方法和手段、丰富竞技训练理论知识、更新执教理念、提高执教水平,打造高水平、高素质的武术(套路、散打)教练员队伍。

本次培训班在武术运动管理中心、中国武术协会指导下,精心邀请了多名业内专家,采用专题授课形式,突出实践教学,重视理论与实践结合,努力为参训学员提供全方位学习体验,进一步促使参训学员了解武术项目发展前沿趋势,掌握科学化训练手段,探索训练规律,推进武术项目可持续发展。以下是第三阶段专家授课的精彩展示:

北京体育大学教授、运动心理学专家张力为以《大赛心理调节十大要点》为题,聚焦运动员大赛心理调控的关键问题,系统阐述了竞技心理准备的科学理论与实用方法,通过大量国家队运动员的真实案例,生动阐释了各项心理调节技术的实际应用场景与效果,深刻阐释了心理训练在现代竞技体育中的核心价值。张力为教授强调,心理调节能力是运动员大赛发挥的重要保障,需要将心理技能训练有机融入日常训练体系,通过系统化、科学化的心理准备,帮助运动员在重大赛事中实现最佳竞技表现。

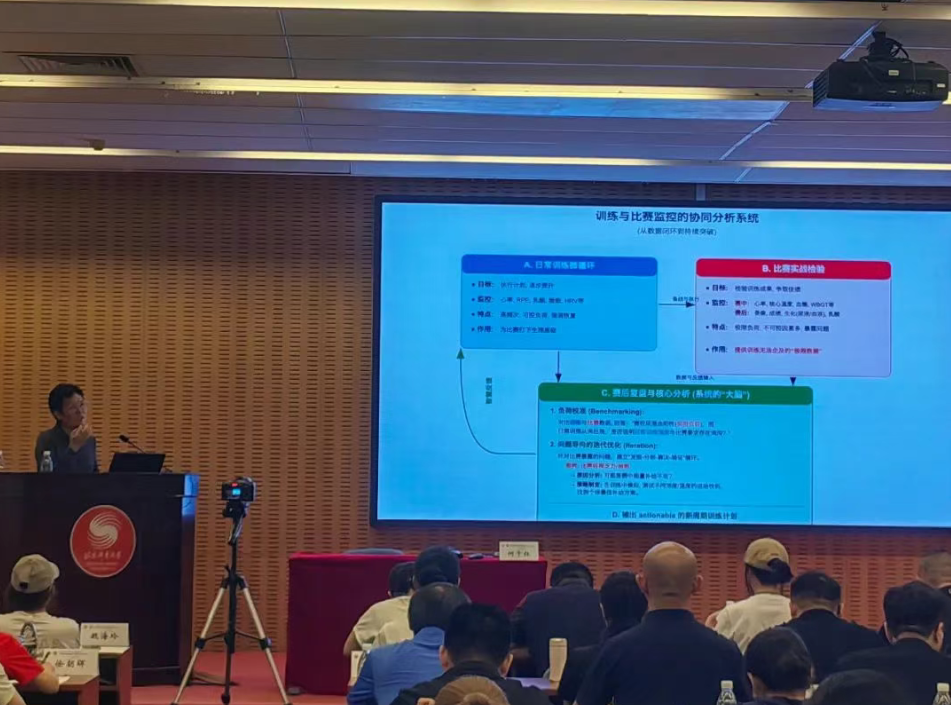

国家体育总局体育科学研究所副研究员李清正以《科技助力体系的构建》为题,聚焦现代竞技体育中科技支撑体系建设的关键问题,系统阐述了科技助力工作的理论基础和实施路径,通过乒乓球、举重、跳水等多个优势项目的典型案例,深入解析了科技助力体系从构建到实施的全过程,深刻阐释了科技创新对提升竞技水平的核心价值。李清正强调,科技助力是现代竞技体育发展的重要支撑,需要建立多学科协作、数据驱动和技术创新的科学化体系,通过精细化、智能化的管理系统,全面提升运动员的竞技能力和参赛表现。

国家体育总局体育科学研究所研究员何子红以《赛前竞技状态监控与精细化保障》为题,聚焦运动员赛前备战的关键环节,系统阐述了竞技状态监控的科学理论与实践方法,从竞技状态评估的生理生化指标体系、赛前训练期营养补充与体能恢复、环境适应与时差调整的科学策略等多重维度进行了深入讲解,并结合多个奥运备战周期的成功案例,详细解析了个性化保障方案的制定与实施路径。

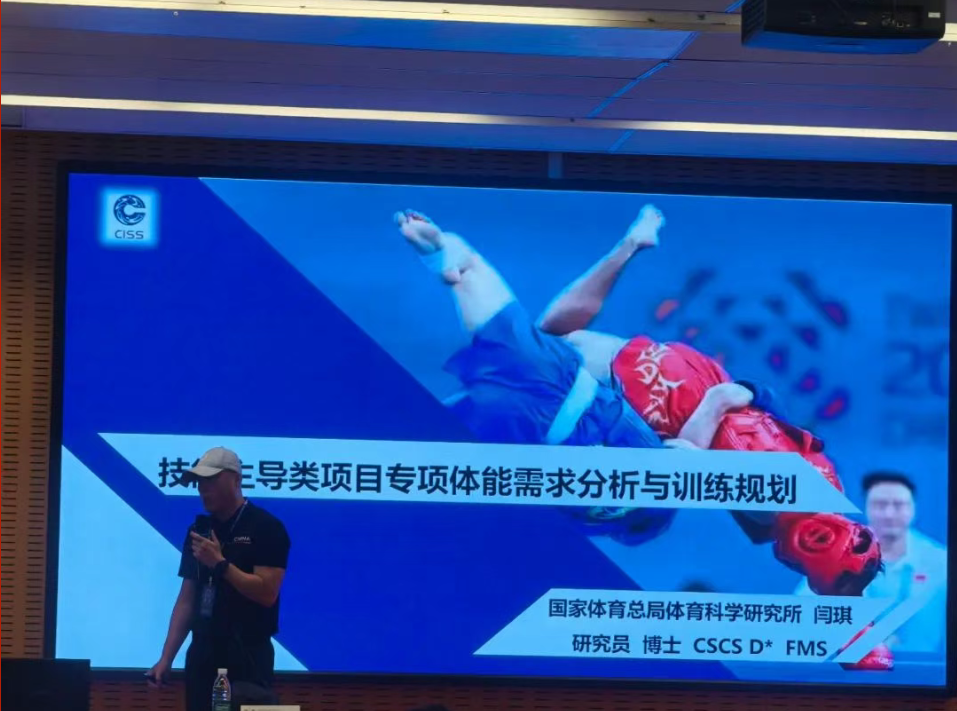

国家体育总局体育科学研究所研究员闫琪以《技能主导类项目专项体能需求分析与训练规划》为题,聚焦技能主导类项目的专项体能训练需求,系统阐述了该类项目专项体能训练的科学理论与实践方法,结合多个奥运项目的典型案例,深入解析了专项体能训练计划的制定与实施过程。闫琪强调,现代竞技体育中的专项体能训练需要紧密结合项目特征,通过科学化的需求分析、个性化的方案设计和精准化的实施过程,全面提升运动员的专项竞技能力。

南京运动表现中心副主任高建杰聚焦运动训练科学化的基础理论问题,系统阐述了现代运动训练的基本原理与方法体系,通过多个运动项目的训练实例,生动解析了训练负荷安排、周期规划及效果评估等关键环节的实施要点,阐释了科学训练理念在提升运动表现中的基础性作用。高建杰强调,扎实的训练理论基础是科学化训练的根本保障,需要将训练原理与项目特征有机结合,通过系统化、规范化的训练实施,为运动员竞技能力的可持续发展奠定坚实基础。

中国人民大学教授吴广亮以《运动损伤康复与预防》为题,突破传统授课模式,采用"理论讲解+现场评估+实操演示"创新形式,重点围绕常见运动损伤的机制分析与预防策略、实用康复手法与训练技巧的现场演示等形式展开深入讲解。课程中,吴教授特别针对学员提出的肩颈劳损、腰部不适、膝关节疼痛等常见问题,进行逐一评估并演示相应的康复治疗手法,让学员通过真实案例掌握实操技能,不仅系统讲解了运动损伤预防与康复的最新理论,更通过现场实操演示,让学员直观了解各类康复手法的操作要领。

中国花样游泳队主教练张晓欢围绕教练员职业素养和执教理念主题,以中国花样游泳队发展为脉络,深度分享了执教中国花游队的实践心得。张晓欢深情回顾了队伍在巴黎奥运周期面临的挑战与收获,生动诠释了优秀教练员如何凝聚团队、锤炼技术、塑造精神,她强调队伍“从跟跑到领跑”的突破,既源于敢挑战“不可能”的勇气,更离不开科技助力训练的创新实践。她以中国花样游泳队通过科技手段捕捉动作轨迹、分析编排节奏,将咏春拳韵律及甲骨文意象更精准融入运动表现,使得人体训练更科学、艺术表达更精准的现实案例,强调要将科技思维嵌入执教修养,串联起“科技赋能、以艺载道”的执教逻辑,让技术训练、艺术创作与文化传承深度交融,为运动训练注入中国特色与科技力量。