2025年成都市体育局“世界赛事名城建设专题培训”顺利举办

2025年5月11日至16日,由成都市体育局主办、国家体育总局教练员学院承办的“世界赛事名城建设专题培训”在北京体育大学顺利举办。来自成都市体育及相关部门的60名管理干部和业务骨干参训。

此次培训邀请多名业内专家及行业领军者授课,围绕“科技赋能赛事名城建设”“体育产业与城市发展融合”等核心议题展开深入学习。课程覆盖运动项目文化、群众体育政策、智能体育科技等多维度内容,旨在提升学员国际化视野与专业化治理能力。是成都市落实“十四五”体育发展规划、加速推进世界赛事名城建设的重要举措。

北京体育大学任海教授以“运动项目文化概述”为题,强调完善人才培养与政策支持机制,促进资源整合与协同发展。结合足球、体操等典型案例,阐释了文化内涵挖掘对群众参与度提升、社会认同构建及产业创新发展的促进作用,并呼吁以文化赋能为核心,推动运动项目实现从竞技属性到社会效益的系统性升级,为体育高质量发展注入持久动力。

北京体育大学邹新娴教授以“我国群众体育发展与群众体育政策研究”为题,立足国家战略与地方实践,系统讲解群众体育的发展脉络与政策导向。培训中,邹教授强调城市领导干部应增强体育政策意识和群众视角,推动形成覆盖广泛、普惠共享的群众体育格局,为赛事名城建设注入可持续发展的内生动力。

北京体育大学牛志培副教授,阐述团队对组织效能提升的关键作用,剖析凝聚力与执行力、目标共识与分工协作的内在逻辑,强调高效团队是组织战略落地的核心支撑。通过学员、师生之间的情景互动,现场设计挑战性任务,锤炼抗压与问题解决能力。结合情境代入、反思内化、行为转化的闭环逻辑,说明沉浸式互动如何突破传统说教局限,催化个体认知升级与群体默契共生。

北京体育大学李艳丽教授围绕 "体育赛事:扩大消费新引擎"主题,从产业生态、消费结构、政策驱动等多重维度深入剖析体育赛事市场的发展规律与特征。指出体育赛事作为复合型消费场景,通过赛事门票、衍生商品、服务体验等多元业态联动,正成为激活体育消费市场的核心载体,其规模化、品牌化发展显著提升了体育产业的经济辐射效应。

北京体育大学鲍明晓研究员以“深入学习习近平关于体育的重要论述”为专题,系统解读了新时代体育工作的方向与使命。他紧扣总书记关于体育强国建设的重要指示,深刻阐述体育在国家发展全局中的战略意义,强调实现体育高质量发展,必须坚持以人民为中心,统筹群众体育与竞技体育协同推进。

北京体育大学沈燕飞教授围绕“智能体育科技发展的现状与未来趋势”主题,深入剖析前沿技术在体育领域的应用成果与发展动向。指出智能体育正重塑运动方式、管理模式与赛事运营体系,是推动体育高质量发展的重要驱动力。沈教授强调,打造世界赛事名城应抢抓科技赋能机遇,主动布局数字化转型,提升城市体育治理效能与智慧服务水平,以科技创新引领城市体育全面升级。

清华大学建筑设计研究院副总工程师、教授级高工张铭琦围绕 "科技赋能 体育营城 健康生活——体育产业推动城乡高质量可持续发展" 主题,结合崇礼、延庆等北京冬奥工程建设的实践经验,系统剖析赛事名城建设中短期效益与长期价值的协调路径,指出大型体育基建项目需突破单一赛事服务功能,通过科技赋能实现场馆赛后利用、城市空间优化与产业生态培育的有机统一,构建 "赛事经济—城市发展 —民生改善" 的良性循环。

体育总局教练员学院刘天星副编审,以“体育与活力城市构建”为专题,从城市治理视角阐释体育在提升城市活力、塑造市民精神风貌中的独特作用。他指出,体育不仅强健体魄,更能激发城市活力,是现代城市治理的重要抓手。通过分析大量体育名城的发展思路,从多元角度揭示了健康与经济的动态互馈机制。

北京体育大学洪平研究员,结合北体大二七国家冰雪科研基地建设经验,解析“科技+体育+城市”协同发展路径。他以“雪如意”“雪飞天”等冬奥场馆为例,详解建筑设计如何兼顾赛事功能与城市景观价值,强调成都可借鉴“赛后场馆多功能利用”模式,并指出未来北京体育大学将继续加大与成都的合作深度,共同促进双方发展。

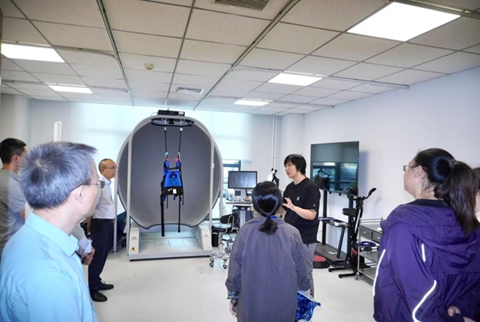

学员还赴北京体育大学二七科研训练基地、运动康复中心、体能训练实验室开展实地研学,通过沉浸式参访世界顶级训练场馆,深入体验“六自由度训练系统”“风洞训练”等前沿科技设备的应用场景,与课程形成深度呼应。并在专业讲解下,实地了解世界一流水平的运动康复中心、体能训练实验室及智能设备的新应用。

本次培训聚焦世界赛事名城建设中的重点与难点问题,通过涵盖运动项目文化、群众体育政策、智能体育科技等多维度的课程体系,帮助学员跳出传统思维框架,深入理解世界赛事名城建设的核心理念与发展路径,为参训学员带来了国际化视野与专业化治理能力的双重提升。